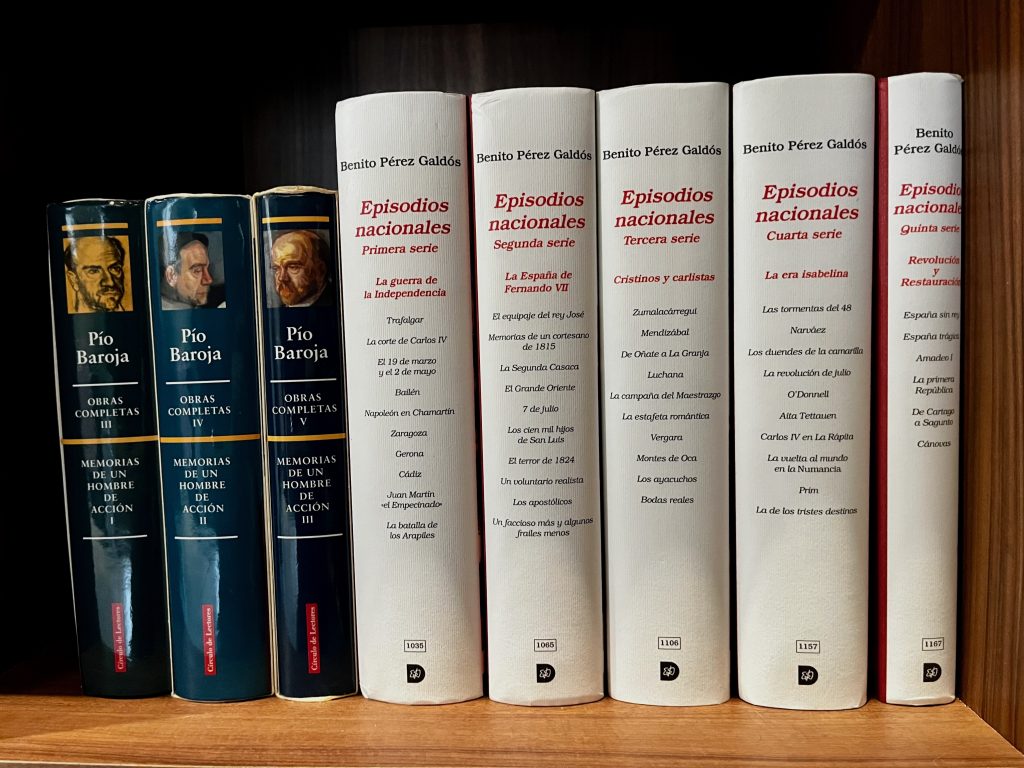

Recientemente, en preparación de mi propio proyecto literario de novelas de aventuras con fondo histórico-geográfico definido, me he encontrado sin comerlo ni beberlo alternando las lecturas de los Episodios Nacionales de Galdós en su tercera serie, y las Memorias de un hombre de acción de Baroja. El primero terminó su proyecto sin completarlo, debido a la edad y la ceguera, justo cuando un cuarentón Baroja daba inicio a su propia serie de novelas ambientadas en la historia del XIX español.

Ahora bien, Galdós comenzó muy joven los Episodios Nacionales, justo cuando la Revolución Gloriosa terminaba en un monumental caos que a la postre desembocaría en el régimen de la Restauración. Galdós se propuso entonces bucear en la historia reciente de España para explicar las convulsiones que sobrecogían al país desde la Guerra contra el Francés, para después, escritas dos series de diez novelas cada una, dedicarse a su proyecto de consolidación de la clase burguesa como clase dirigente con sus Novelas españolas contemporáneas. Solo en 1900, acuciado por las deudas, retomó los Episodios con la tercera serie, dedicada a los inicios no menos turbulentos del régimen liberal de la reina niña, Isabel II, con el fondo de la I Guerra Carlista y las luchas entre moderados y exaltados por el control del Estado.

Galdós hace gala en sus primeras series de un nacionalismo liberal que, a la vez que da cuenta del origen del embrollo decimonónico, consagra el nacimiento de la nación heroica que derrotó a Napoleón. Para el año 1900, cuando el escritor canario retoma la serie, han pasado muchas cosas, entre ellas, el fracaso de un régimen y una clase que acababa de perder una guerra desastrosa con EE. UU., entraba en decadencia con el ascenso de las ideologías radicales y no conseguía mejorar sustancialmente la calidad de vida de la mayoría de la población, por lo menos no de forma tangible. El tono de la tercera serie, aunque ambientada en la segunda mitad de los 1830, estará acorde a la desilusión de Galdós con una burguesía en la que había puesto demasiadas esperanzas. El Gabriel Araceli y el Salvador Monsalud de la primera y segunda series, que ascienden poco a poco en la escala social, serán ahora sustituidos por un Fernando Calpena que ve en el ascenso social una cárcel y un engaño. La narración de Galdós se aleja de los grandes acontecimientos y los grandes hombres, para encontrarse con el pueblo históricamente anónimo que no obstante se ve zarandeado por los acontecimientos, más en la línea de Guerra y paz.

Ya en el siglo XX, el venerable Galdós empieza también a verse sobrepasado por una nueva generación de escritores con estilos, miras y técnicas distintas, que no vivieron la Gloriosa ni el caos que aparejó, y se encontraron, entrados en la veintena, con una Restauración borbónica que hacía sestear al país en medio de vaivenes casi ajenos a la población.

Entre el mismo año de 1900 y 1913, Pío Baroja va a ensayando su técnica novelística y su visión del mundo. Justo antes de comenzar las Memorias de un hombre de acción, había publicado dos de sus mejores novelas: El árbol de la ciencia y Las inquietudes de Shanti Andía. Hasta ese momento, las novelas barojianas estaban insertas en algún periodo histórico, pero este se limitaba a proporcionar al lector un marco de referencia o punto de apoyo, sin que los acontecimientos influyan de manera decisiva en la vida de sus personajes. Sin embargo, con las Memorias de un hombre de acción, Baroja se lanza a explicar el siglo XIX español de una manera fundamentalmente diferente a Galdós. La burguesía decimonónica nunca pudo convertirse en un bloque de clase más o menos homogéneo y hegemónico, como pudo serlo en Francia. El liberalismo, a pesar de Galdós y de tantos otros hasta la actualidad, siempre fue una ideología importada, por eso siempre ha sido cosa de oligarquías regionales más o menos solidarias en ciertos momentos de la historia y de individualidades. Por eso, sostiene Jon Juaristi en el prólogo a las Memorias de un hombre de acción, el prototipo de liberal español será el conspirador. Aquí es donde entra en juego el personaje-guía de las Memorias: don Eugenio de Aviraneta, un personaje real que fue familia lejana de Baroja por parte de madre. El conspirador oriundo del País Vasco también aparece en los Episodios de Galdós, dado que tuvo importancia ubicua en las innumerables conspiraciones que salpican toda la primera mitad del XIX español.

Para Baroja, a pesar de las ficcionalizaciones, Aviraneta es un vehículo no solo para sostener una tesis sobre el liberalismo histórico español distinto al de Galdós, sino también para cimentar su visión individualista del mundo, muy influenciada por Nietzsche. El individualismo de Baroja no entiende de glorias nacionalistas, ni de esperanzas optimistas sobre el futuro de la nación, sino más bien todo lo contrario. Aviraneta es nuestro primer antihéroe de acción, incluso adelantándose a los antihéroes del noir norteamericano de los años 20 y 30. En la primera novela de la serie, El aprendiz de conspirador, tenemos una buena muestra de este nuevo personaje con la aparición en escena de Aviraneta, mediado el texto, cuando llega al pequeño municipio alavés de Laguardia, en la línea del frente de la primera guerra carlista. Aviraneta sale airoso de un ataque en el parador de Laguardia por parte de realistas azuzados por la víctima de una de sus pasadas trapisondas. Saldrá ileso gracias a su resolución, astucia y arrestos. El individualismo radical de Baroja surge de la idea de fracaso histórico del liberalismo y el desprecio de la nuevas ideologías.

Desde que Baroja terminó su serie, a principios de los años 30, nadie ha vuelto a escribir una serie tan ambiciosa de novelas históricas que pretendan ensayar la historia de España. El último ejemplo más o menos parecido puede ser el de la serie del Capitán Alatriste de Pérez-Reverte, pero su calidad literaria es muy inferior y su visión histórica del siglo XVII es completamente anacrónica en su «espíritu» (y que me perdonen los materialistas). Quizás ahora lo que convenga a los literatos oficiales del Régimen de la II Restauración sea cantar loas a la Europa Sublime, hacer chistes sobre Trump y echar pestes de Rusia. Bueno, es normal, con honrosas excepciones (o quizás solo una), los literatos españoles actuales son parte importante de los engranajes ideológicos del régimen, el cual considera la historia anterior a 1978 como una especie de Prehistoria de la humanidad. Una patología como otra cualquiera.

El reto que ahora tengo por delante es encuadrar mi proyecto literario en una tesis histórica y filosófica, con la particularidad de que mi protagonista es un español que se ve envuelto en acontecimientos históricos que «no son suyos», sino de naciones ajenas: Corea, China, Japón y Rusia en el primer cuarto del siglo XX. Veremos lo que da de sí.